Schulbücher zwischen Amapiano, Ugali und Daladala

Mit großer Freude erhielt ich eine Einladung für ein Literatur-Projekt an einer Schule in Tansania.

“We would be honored to have you lead a literature project for our schoolchildren. This initiative aims to inspire creativity, reading, and storytelling among our students, and we believe your experience and passion for literature will make a great impact.”

Jema Kubebeka Lusaka (Director of the St. Justine’s Youth and Children Association)

Somit bin ich nach Tansania geflogen, um die Schulkinder in der St. Justine’s School weiter fürs Schreiben und Lesen zu begeistern. Die Schule befindet sich in Kidatu in der zentralen Morogoro-Region. Mit Tansania assoziieren die meisten zunächst traumhafte Landschaften, weiße Strände und aufregende Safaris. Das ist zwar richtig, jedoch nur ein Teil des Landes und was es ausmacht. Wie ich eigens erfahren durfte, sind Projekte in Afrika herausfordernd und bedürfen ein gewisses Maß an Flexibilität. Ich habe sowohl Nord- und Süd- als auch West- und Ostafrika bereist. Im westafrikanischen Togo und im Senegal sowie im ostafrikanischen Kenia habe ich Trinkwasserprojekte sowie Klima- und Wildtierschutzprojekte betreut. Bin ich deshalb ein Afrika-Experte? Mit Sicherheit nicht, denn keine Region ist wie die andere. Alleine in den Staaten südlich der Sahara werden zwischen 1.200 und 2.000 Sprachen gesprochen. Mindestens ebenso vielfältig ist die jeweilige Kultur des Kontinents. In Anlehnung an Sokrates möchte ich für mich festhalten: Je mehr Länder und deren kulturelle Vielfalt ich in Afrika kennenlernen durfte, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich von diesem faszinierenden Kontinent weiß.

Über Perspektivwechsel und Privilegien

Im Zuge der Nachhaltigkeitsprojekte in Afrika habe ich viel gelernt. Zu viel, um es hier alles wiederzugeben. Ich versuche es daher in wenigen Sätzen. Ich vertrete häufig eine ökologische Perspektive; Einheimische hingegen denken eher sozial und wirtschaftlich. Beide Perspektiven verdienen es, Berücksichtigung zu finden. Oberstes Prinzip: Perspektivwechsel. Würdest du als Einheimischer wollen, dass dieses Nachhaltigkeitsprojekt in der Form umgesetzt wird? Würde die lokale Gemeinschaft davon langfristig profitieren? Unter dieser Prämisse sollten meines Erachtens Projekte kompromissbereit und auf Augenhöhe durchgeführt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor: Sei dir stets deiner Privilegien bewusst. Sechs Kontinente durfte ich bereits bereisen. Tansania ist das 82. Land, das mich willkommen heißt. Das ist selbst für einen Mitteleuropäer ziemlich viel. Zum Vergleich: Mein Taxifahrer in der tansanischen Hauptstadt Dar es Salaam erzählt mir auf der Fahrt ins Hotel, dass er einmal ins angrenzende Mombasa (Kenia) reisen wolle, ihm aber das Geld dafür fehle. Doch einen Schritt zurück. „Ich fahre mit dem Taxi ins Hotel.“ Alleine dieser Satz zeigt, wie privilegiert ich bin. Einheimische nutzen zur Fortbewegung häufig die wesentlich kostengünstigere Variante einer Autorikscha (Tuk Tuk) oder eines der überfüllten Minibusse (Daladala). Dass mein Hotelzimmer nur für mich ist und ein eigenes Badezimmer sowie weitere Annehmlichkeiten besitzt – geschenkt. Ich denke, das Prinzip der Privilegien wurde auch so deutlich genug.

Dennoch möchte ich aufgrund der politischen Entwicklungen in Deutschland ein weiteres Beispiel nennen. Dar es Salaam ist arabisch und bedeutet: Haus des Friedens. So friedlich war es bei meinem Aufenthalt hingegen nicht. Nachdem Oppositionelle verhaftet und der Wahlsieg der amtierenden Präsidentin mit 98 % (!) verkündet wurde, kommt es zu gewaltsamen Protesten. Die Hauptstraßen der 7-Millionen-Einwohner-Stadt waren von Soldaten und Polizisten gesäumt. Es kommt zu nächtlichen Ausgangssperren sowie einem Internet Shutdown. Auch meine Messenger-Dienste sind gesperrt. Das UN-Menschenrechtsbüro in Nairobi vermeldet, dass mit Schusswaffen und Tränengas gegen die Oppositionsanhänger:innen vorgegangen wurde. Sie berichten von hunderten Toten. Auch am Unabhängigkeitstag setzte die Regierung die Armee erneut gegen Protestierende ein. Mit anderen Worten: Menschen, die für freie und faire Wahlen demonstrieren, werden erschossen oder verhaftet. Wenn ich in Deutschland die Vorwürfe von rechtspopulistischen Parteien von „Lügenpresse“ über „Zensur“ bis „Cancel Culture“ lese und eben diese Wähler:innen sich gleichwohl wieder einen starken Führer wünschen, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich kann nur jedem Rechtspopulisten empfehlen, einmal in ein Land zu reisen, wo Menschen Stunden anstehen und um ihr Leben fürchten müssen, um ihre Stimme abzugeben beziehungsweise offen kundzutun. Reisen wie diese erinnern mich stets daran, wie wertvoll unsere erkämpfte Demokratie und die damit einhergehende Meinungs- und Pressefreiheit ist.

Anreise mit Hindernissen

Die Anreise in die Morogoro-Region stellte sich jedoch als ereignisreicher heraus, als ich es erwartete. Bereits an der Stadtgrenze begann der Motor zu stottern und wir steckten auf dem Standstreifen der viel befahrenen Autobahn A7 fest. 35 Grad im Schatten – ohne Schatten. Da eine Reparatur in absehbarer Zeit wohl nicht erfolgen würde, setzte ich mich unter eine verlassene Tankstelle, um mich vor der brennenden Sonne zu schützen. Dass die Polizei daraufhin meine Ausweispapiere sehen wollte und mich ausfragte, was ich hier mache, sei nur am Rande erwähnt. Großartige Gesellschaft fand ich bei den vielen Verkäufer:innen im anliegenden Dorf. In einem Imbiss verbrachte ich gute acht Stunden, stets in der Hoffnung, dass der Motor wieder zum Laufen gebracht werden könnte. Als die Dunkelheit einsetzte, begann es um meinen Kopf zu surren. Dämmerungszeit ist Stechmückenzeit. Der Stich eines Moskitos, genauer gesagt der Anopheles-Mücke, kann Malaria übertragen. Weitere durch Moskitos übertragene Krankheiten sind das Gelbfieber, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber, das West-Nil-Fieber und das Zika-Virus. In Togo bin ich einst schwer an der Malaria tropica erkrankt. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Wen es interessiert, kann dies gerne in meinen Reiseerzählungen nachlesen. Daher nur kurz: Das brauche ich nicht noch einmal. Also großzügig Insektenschutzmittel auf die sonnenverbrannte Haut und die allabendliche Malarone-Tablette gegen Malaria geschluckt, dann ab ins nächste Hotel, denn heute geht die Reise mit Sicherheit nicht mehr weiter. Im Hotel angekommen, erfreue ich mich in der anliegenden Bar in lebhafter Runde an Ugali sukuma wiki (Maisbrei mit Blattspinat und Chilis) und dem ein oder anderen Kilimanjaro-Lagerbier zu rhythmischen Amapiano-Klängen.

Leben in der tropischen Savanne

Ich wohne bei der Familie des Schulleiters, die mich mehr als freundlich mit frittierten Bananen, süßsaurem Tomatensalat und schwarzem Tee begrüßt. Mein bescheidenes Zimmer ist durch einen Vorhang von deren Wohnzimmer getrennt. Privatsphäre habe ich daher kaum, dafür aber viel interessierten Besuch. Obwohl es mit Sicherheit zu den besseren Häusern im Dorf gehört, fehlt es dennoch an Grundsätzlichem: fließend Wasser und damit auch an einer Dusche und einem Waschbecken sowie einem Klo gemäß unserem europäischen Verständnis. Sie haben mir eine Tonne mit Wasser samt Schöpfkelle zum Waschen bereitgestellt. Daneben befindet sich ein Loch im Boden als Toilettenersatz. Klopapier gibt es keins. Der tägliche Toilettengang stellt damit eine gewisse Herausforderung dar, die ich allerdings nach kurzer Zeit meistere, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen. Auch Elektrizität fehlt. Mein klappbares Solarpanel ist die einzige Möglichkeit, zumindest mein Handy mit Strom zu versorgen. Meine Solarlampe spendet in den Abendstunden ein wenig Licht. Fehlende Elektrizität heißt natürlich auch: kein Internet. Lediglich über meine tansanische SIM-Karte habe ich etwas Guthaben. Doch darauf habe ich mich eingestellt – reine Gewöhnungssache. Das Einzige, womit ich als gebürtiger Norddeutscher Probleme habe, ist die stehende, schwüle Hitze. An der Küste weht ein frischer Wind. Auch in Tansania; doch hier in der Savanne, in meinem dunklen Zimmerchen, steht die Luft. Kein Strom heißt – kein Ventilator. Kein Ventilator heißt – schwitzen. Selbst in den Nachtstunden rutscht das Thermometer selten unter 32 Grad. Den Hauch eines Windzuges schluckt das schwere Moskitonetz über meiner Matratze.

Um diese Zeilen schreiben zu können, fahre ich mit dem Tuk Tuk am Wochenende in ein Hotel in Mikumi. Eine gute Stunde von Kidatu entfernt. Von hier starten Safaris, sodass es einige touristische Hotels samt Strom und Internet gibt. An einer Safari werde ich allerdings nicht teilnehmen. Warum? Dazu später mehr. Vielmehr genieße ich die Ruhe des Nationalparks. Nachdem zwei Massai ihre Ziegen und Schafe quer durch die Akazien treiben und wieder im Unterholz verschwinden, hangeln sich vor mir in den Bäumen kreischende Paviane von Baum zu Baum. Einige Jungtiere sammeln unverhohlen Früchte vom Boden. Der hüfthohe Retriever-Mischling des Hotels wittert seine Chance und jagt ihnen bellend hinterher. Sie fliehen auf die Bäume. Plötzlich stürzt das majestätische Alphamännchen vom Ast und vertreibt den Hund mit gefletschten Zähnen. Wahrlich ein beeindruckendes Schauspiel. Doch ich schweife ab. Tansania – wirklich hinter jeder Ecke steckt eine Geschichte; doch zurück nach Kidatu.

Wenn ich durch das Dorf schlendere, grüßt mich jeder. In einem Mix aus Englisch und Kiswahili ist es obligatorisch, einen kurzen Plausch zu halten. Polepole – immer hübsch langsam und entspannt – ist eine entschleunigte Lebensphilosophie, der ich mich schnell anpasse. Selbst wenn ich jemanden nach fünf Minuten wieder treffe, werde ich trotzdem wieder willkommen geheißen und gefragt, wie es mir geht: „Karibu! Habari, Mgeni?“ Jede:r im Dorf versucht, mir ein paar Worte Kiswahili beizubringen. Nur selten werde ich „Mzungu“ genannt. Es ist ein ostafrikanisches Bantu-Wort, das häufig für „Weißer“ genutzt wird, genauer aber als „zielloser Wanderer“ übersetzt werden sollte. Die ersten Weißen in Ostafrika wanderten einst ziel- und orientierungslos durch die Lande. Sie wären ohne die Hilfe der Einheimischen verloren. Das gilt auch ein wenig für mich, da ich mich zu Beginn des Öfteren im Dorf verirrte. Vielmehr freue ich mich daher, wenn die Menschen mich mit Rafiki (Freund) oder mit Mgeni ansprechen. Letzteres kann mit Gast oder Fremder übersetzt werden. Dass diese Worte synonym verwendet werden, sagt einiges über die Gastfreundschaft der Menschen in Tansania aus. Fremde werden als Gäste willkommen geheißen. Deutsche Wörter wie Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenhass würden hier vermutlich auf völliges Unverständnis stoßen, denn wie könnte jemand bloß „gastfeindlich“ sein?

Schulalltag – oder wer lernt hier eigentlich von wem?

Bevor ich über die Schule berichte, muss ich im Geiste noch einmal zurück nach Dar es Salaam reisen. Dort landete ich, wie berichtet, unverhofft in einer Bar und lernte einen hiesigen Lehrer kennen. Er fragte mich, was ich gedenke, in Kidatu zu unterrichten. Ich erzählte ihm über meine Idee, die Schüler:innen für Bücher, das Schreiben, Lesen und Präsentieren zu begeistern. Er nickte zustimmend, gab mir jedoch einen entscheidenden Rat mit auf den Weg: Frage, deine Schüler:innen zu Beginn, was sie eigentlich von dir erwarten und was sie genau von dir lernen wollen.

Seinem Rat folgend begann ich meinen Unterricht mit einer anonymen Fragerunde. Jede Schüler:in durfte mir zum einen anonym auf einem gefalteten Papier eine Frage stellen, was sie von mir wissen möchte, und zum anderen, was sie von mir erwartete. Neben persönlichen Fragen wurde deutlich, dass sie sich auf meinen Literaturkurs freuten. Das beruhigte mich doch sehr. Andererseits ließen ihre Erwartungen keinen Zweifel daran, dass sie sich Unterstützung von mir versprechen. Was genau damit gemeint war, wurde mir bei der Inspektion der Schule mit dem Leiter der Einrichtung nur allzu deutlich. Kurz: Es mangelt an allem. Von der leidlichen Bausubstanz über die Ausstattung der Schule samt sanitären Einrichtungen bis zur medizinischen Versorgung sowie Verköstigung der Schüler:innen.

Nur ein Beispiel. Meine geplante Unterrichtseinheit bestand darin, dass die Schüler:innen sich in einem Aufsatz vor der Klasse und mir vorstellten. Klingt simpel und leicht durchführbar, doch bei dem klassischen Eröffnungssatz „Holt bitte eure Hefte und Stifte heraus.“, starrten sie mich ungläubig an. Sie hatten weder Papiere noch einen Stift. Also fuhr ich mit dem Moto in das Dorf Ruaha zu einer überdachten Markthalle und kaufte die benötigten Unterrichtsmaterialien. Nun war meine Klasse kurzfristig versorgt – doch nicht die anderen, rund einhundert Schüler:innen.

Ich könnte noch unzählige weitere Beispiele aufzählen, doch beschränke ich mich auf ein letztes. Auf die Frage, was sie gerne mögen und was nicht, antworteten sie, dass sie Ugali nicht mehr sehen können, da sie diese kloßähnliche und geschmacksneutrale, aber kostengünstige Sättigungsbeilage notgedrungen fast jeden Tag vorgesetzt bekommen.

„Frag sie, was sie von dir erwarten“, erinnerte ich mich. Meinem Lehrerkollegium schlug ich daher vor, einen Schulgarten mit frischem Gemüse anzulegen. Alle waren begeistert, doch gab es weder Gartengeräte noch finanzielle Mittel für Samen und Setzlinge. Zumindest der Schulbrunnen könnte das benötigte Wasser liefern; und die Ausscheidungen der Ziegen den benötigten Dünger. Zusammen mit meinen Kolleg:innen beschlossen wir, die Gartengeräte in unserem Dorf von Nachbar:innen zu leihen. Der Kauf der Setzlinge und Samen sowie der Gießkannen oblag erwartungsgemäß mir. Der Enthusiasmus vor allem der Schülerinnen für das Pflanzprojekt war und ist enorm. Gemeinsam pflanzten wir Gurken, Okras, Zwiebeln, Knoblauch und Kohl sowie Avocado-Bäume. Bei der Pflanzung der Avocado-Bäume fragte ich die Klasse, wer den nächsten Baum pflanzen wolle. Zu meinem Erstaunen waren es immer Mädchen, die ihre Hände in die Luft streckten. Beim Pflanzen gab ich der jeweiligen Schülerin zu verstehen, dass dies jetzt ihr Baum und ihre Verantwortung sei. Ich stellte ihnen stets drei Fragen: Ist es ein weiblicher oder ein männlicher Baum? Und welchen Namen soll der Baum zukünftig tragen und warum? Zu meiner großen Überraschung waren sich alle (!) Schülerinnen einig, dass der Baum weiblich ist. Und wiederum benannten alle (!) ihren Baum nach dem Vornamen ihrer Mutter. Für sie war das völlig selbstverständlich. Mich hat es zutiefst bewegt. Ich glaube, nun habe ich wirklich verstanden, warum wir überall auf unserem Planeten, unabhängig von Religion, Herkunft und Ethnie, von Mutter Natur sprechen.

Hilfe zur Selbsthilfe?

Mein Wochenende in Mikumi endet heute. Und damit auch mein Schreibtisch mit Blick auf die Impalas, Warzenschweine und Affen samt Licht, Wasser und Internet. Obwohl wir seit heute Morgen Stromausfall haben, sodass ich die letzten Zeilen über meinen Akku und den Hotspot meiner tansanischen SIM-Karte schreibe.

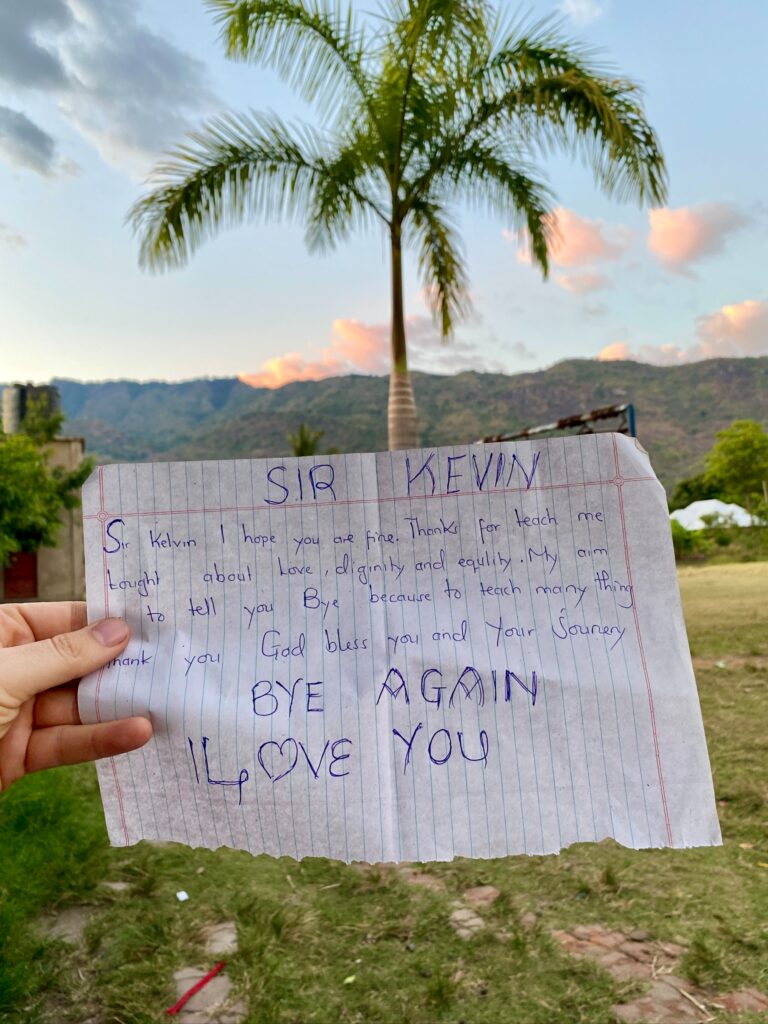

Gleich geht es zurück nach Kidatu, denn morgen früh startet wieder der Unterricht. Daher nur kurz: Ich freue mich auf die vielen motivierten Gesichter der Schüler:innen, die mir als Aushilfslehrer so viel Respekt, Liebe und Aufmerksamkeit schenken.

Mit dem Schulleiter, dem Hausmeister und den Lehrer:innen habe ich eine nach Kosten sortierte Bedarfsliste erstellt, die verdeutlichen soll, woran es an der Schule mangelt. Das ist natürlich nur eine Auswahl. Mir fallen spontan viele weitere persönliche Schicksale ein, die hilfsbedürftig sind. Ach, richtig – ich schulde ja noch eine Erklärung, warum ich an keiner Safari teilnehme. Sie kostet 150 EUR. Durchaus erschwinglich für viele Mitteleuropäer. Es kommt jedoch darauf an, in welche Beziehung man diese Kosten setzt. In Ruaha lernte ich einen ehemaligen Schüler meiner Schule kennen. Er bettelt dort auf der Straße nach etwas Geld mithilfe eines Papiers, das seine Lage erklärt. Der Jugendliche ist nahezu taub und hat daher auch das Sprechen verlernt. Er benötigt 95 EUR für ein Hörgerät. Damit könne er wieder hören, sprechen lernen und Arbeit finden. Für mich stellt sich daher die moralische Frage: Kann ich guten Gewissens an einer Tagessafari teilnehmen, wenn ich stattdessen das Leben eines jungen Mannes mit weniger Budget fundamental verbessern könnte? Ich weiß, diese Frage ist schwer zu beantworten, doch lasse ich diese Nähe hier gerade zu, obwohl ich weiß, dass ich diese Relation zu meinem eigenen Wohlbefinden nicht dauerhaft aufrechterhalten sollte.

Wie dem auch sei. In meinem privaten Umfeld bitte ich zeitlich begrenzt um Spenden, um das Geld noch vor der Rückreise nach Dar es Salaam von der Bank in Ruaha abheben und direkt vor Ort für die Schule investieren zu können. Inwieweit ich eine onlinebasierte Spendenaktion auf einer Fundraising-Plattform starten kann, die mit dem tansanischen Bankkonto der Schule verbunden ist, muss ich weiterhin prüfen. Es gestaltet sich leider schwieriger als gedacht. Ich bin in Gesprächen mit M-Changa Africa, einer kenianischen Plattform, von der ich hoffe, dass sie ein tansanisches Bankkonto akzeptiert, sodass die Schule autark Spendengelder einsammeln kann, um nicht von europäischer Unterstützung abhängig zu sein. Mitte Dezember bin ich wieder in Deutschland und werde mich erneut damit befassen, doch nun wartet mein Tuk Tuk, das mich zurück in mein kleines Dorf samt lautem Kinderlachen inmitten der palmengesäumten Savanne von Morogoro bringt.

Über das (Un)Erreichte

Mit einer Taschenlampe lese ich unter meinem Moskitonetz vor dem Schlafengehen in dem Buch „Aus der Dunkelheit strahlendes Licht“ der simbabwischen Autorin Petina Gappah. In einem Abschnitt lobt sie die Vorzüge einer vielfältigen Gemeinschaft.

„Neue Gesichter bringen neue Geschichten, und neue Geschichten bringen neues Wissen.“

In diesem Sinne hat der Unterricht sowohl den Schüler:innen als auch mir unglaublich viel Freude bereitet. Gemeinsam haben wir durch Storrytelling und Creative Writing fantasievolle Geschichten, Träume und Erzählungen ausgedacht, zu Papier gebracht und vor der Klasse präsentiert. Das war nicht immer einfach, denn Englisch ist eben nicht die Muttersprache der Kinder und Jugendlichen. Jener Umstand sorgte teilweise für großes Gelächter. Ein Junge aus der zweiten Klasse betrat beispielsweise an einem Freitag verschüchtert meine Klasse. Auf dem Klassenboden starrend, flüsterte er seine Bitte, wobei er Englisch mit Kisuhali nuschelnd vermischte, sodass ich nur so etwas wie „Mosk“ verstand. Ad hoc vermutete ich, er sei von einem Moskito gestochen worden, und prüfte die Haut seiner Unterarme. Die Schüler:innen kugelten sich vor Lachen. Die aufgeweckte Honoratha übersetzte mein Unwissen: „Es ist Freitag! Muslime müssen doch zum gemeinsamen Gebet in die Moschee (Mosque).“ Der Junge wollte also lediglich seine Schwester zum Moscheebesuch abholen. Als ich diese Anekdote im Lehrerzimmer erzählte, verteidigte ich mich selbstironisch damit, dass die Moschee bei uns im Dorf ja sehr klein sei und daher verniedlichend durchaus als Mosquito bezeichnet werden könne.

,Mit meiner privaten Spendenaktion konnte ich über tausend Euro einsammeln. Ein kleines Vermögen in Kidatu. Bei einer Lehrerkonferenz gingen wir gemeinsam die erstellte Bedarfsliste durch und priorisierten, wie wir die Gelder am sinnvollsten für die Schule investieren könnten. Schnell waren wir uns einig. Es fehlten Werkzeuge, Baumaterialien und ein Erste-Hilfe-Kasten plus Hygieneartikel sowie Kochgeschirr, Schulmaterialien und Spielzeuge. Darüber hinaus haltbare Lebensmittel wie Reis und Bohnen sowie weitere Gemüsesamen zur langfristigen Versorgung der Schüler:innen mit Vitaminen und Mineralien. Ein wichtiges Anliegen war uns die Gesundheitsprävention. Mit den Spendengeldern ließen wir die Fenster der Schlafräume der Schüler:innen mit Moskitogittern verschließen, um erwähnte Tropenkrankheiten möglichst zu vermeiden. Zur Gesundheitsprävention gehört natürlich auch sauberes Trinkwasser. Bisher wurde an der Schule ungefiltertes Grundwasser aus einem Brunnen getrunken. Für europäische Mägen eine sichere Überweisung ins Krankenhaus. Für die daran gewöhnten Schüler:innen geht es zumeist gut; aber eben nicht immer. Durchfall, Erbrechen, Fieber und Bauchkrämpfe sind die Folge. Je nach Konzentration der Mikroorganismen im Wasser. Mit dem Gros der Spendengelder installierten wir daher über eine Baufirma eine staatliche Wasserleitung direkt auf dem Schulhof. Endlich sauberes Trinkwasser!

Kurz- bis mittelfristig betrachtet, könnte man das Erreichte durchaus als einen Erfolg bezeichnen. Langfristig gestaltet sich die Lage vor Ort aber schwierig. Die Schule ist abhängig von Hilfen. Sie trägt sich nicht selbst. Kann sie auch gar nicht, da sie zum einen kaum staatliche und nur selten private Finanzierung erhält, noch anderweitige Einnahmen erwirtschaftet; dafür aber stetig Kosten verursacht. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Zur Verdeutlichung. An der Schule sind derzeit 101 Schüler:innen eingeschrieben, die zum größten Teil in der Schule leben. Sie schlafen dort, werden medizinisch versorgt und erhalten täglich zwei Mahlzeiten. Die Kosten für Reparaturen, Strom und nunmehr Wasser muss die Schule tragen. Auch die Lehrer:innen müssten bezahlt werden. Dafür ist allerdings kein Geld da, sodass sie ohne jedweden Lohn unterrichten müssen und lediglich, sofern möglich, Unterkunft und Essen gestellt werden. Auf der Einnahmeseite stehen staatliche 100 USD pro Jahr. Insgesamt! Für die gesamte Schule. Also 99 Cent pro Schüler:in pro Jahr. Aufgerundet: 0,003 USD pro Schüler:in pro Tag. Unmöglich, damit ein Kind auszubilden oder zu ernähren, geschweige denn ganzjährig auch nur mit dem Notwendigsten zu versorgen. Das Grundproblem des Bildungssystems ist struktureller Natur. Ich verlasse daher die Schule mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Meine Idee, eine dauerhafte Spendenplattform einzurichten, die direkt auf das tansanische Bankkonto der Schule einzahlt, funktioniert leider nicht. Internationale Spendenplattformen arbeiten nur mit bestimmten Währungen, Banken und Zahlungssystemen zusammen, die in Tansania oft (noch) nicht oder nicht zuverlässig unterstützt werden. Wer die Schule supporten möchte, kann dennoch über eine Auslandsüberweisung spenden. Ein Spendenbeleg kann per Mail bei dem Schulleiter Jema Kubebeka Lusaka erfragt werden: jemanuss (at) yahoo.com

- Account Number: 0152262566800

- Account Name: ST. JUSTINE YOUTH AND CHILDREN ASSOCIATION

- Bank Name: CRDB BANK

- Branch: KILOMBERO

- Swift Code: CORU TZTZ

Update 2026: Unterstützung durch eine NGO

Mein Wunsch, dass Schulprojekt dauerhaft zu unterstützen, hat mich nicht losgelassen. Wieder in Deutschland angekommen, konnte ich The Wave Project e.V. davon überzeugen, die Bildungsarbeit vor Ort zu unterstützen. Nunmehr verantworte ich als Projektreferent Tansania innerhalb der NGO die Spenden und Kommunikation für die Kinder in Kidatu, was mich sehr glücklich macht. Wer weiterhin spenden möchte, kann dies nun unkompliziert über die Spendenplattform von betterplace. Asante Sana!